笠間市のコミュニティ・スクール

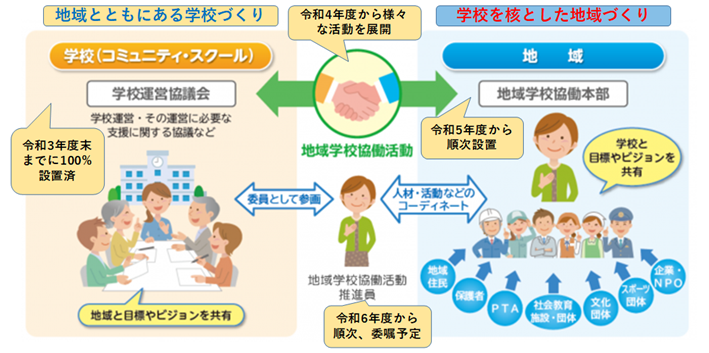

笠間市では、市の教育目標の実現を目指し、学校と地域が一体となって子どもの成長を支えていくために、コミュニティ・スクール制度を導入・推進しています。

1 よく分かるコミュニティ・スクール制度(Q&A)

(1)コミュニティ・スクールとは、どんな「学校」ですか。

・コミュニティ・スクールとは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47 条の5」に基づき、「学校運営協議会」を設置した学校のことです。新しい学校や校舎などではありません。

(2)笠間市の学校にも「学校運営協議会(以下、協議会)」はあるのですか。

・市内の小・中・義務教育学校16 校すべてに協議会が設置されています。

・笠間市では、平成29 年度から岩間中学校、岩間一小学校、岩間二小学校、岩間三小学校の4 校で先行して学校運営協議会が設置されました。令和2 年度からは、稲田小学校、稲田中学校、みなみ学園義務教育学校を加えて7 校体制となり、令和3 年度からは、市内16 校すべてに協議会が設置され、コミュニティ・スクール設置率は100%となっています。

(3)学校運営協議会では、何をしているのですか。

・学校運営協議会では、学校運営を支えるための話し合いが行われています。

・学校職員・保護者・地域住民等が学校運営協議会委員(以下、委員)として参加し、学校運営の方針について承認したり、学校運営全般について報告や話し合いが行われたりしています。

・学校や地域の課題は多岐にわたる上に、それぞれ当事者の感じ方も違いますので、年間数回にわたり、議論を重ねています。その中で、課題解決のための様々な活動の計画を立てています。

(4)どのような「活動」をしているのですか

・子どもたちの学びや生活を充実させるための活動をしています。学校の課題は地域の課題でもあります。子どもたちの豊かな成長と確かな学びを支えるためには、地域社会全体で問題解決に取り組まなければなりません。

・笠間市では、「交通安全・見守り活動」「学校支援ボランティア活動」「季節の行事支援に関する活動」に加えて、「特色ある学校づくりのための活動」などを行っています。これらの活動を「地域学校協働活動(以下、活動)」といいます。令和4年度から様々な活動を展開しています。

(5)誰が「地域学校協働活動」を行うのですか。

・地域学校協働活動は、保護者や地域住民に加えて、様々な団体と協力して行われます(PTAは社会教育団体ですので、連携する団体と考えることができます)。それぞれの得意分野を活かしながら、多くの人と協働して行われる活動が特徴です。

・活動を積み重ねていくと、一定のまとまりや協力体制などのつながりができます。その体制のことを「地域学校協働本部(以下、本部)」と呼びます。笠間市では、モデル校として令和5 年度より複数の学校区で本部が立ち上がり、まとまりのある活動をしています。将来的に、市内16校すべての学校区がカバーされる予定です。

(6)「地域学校協働活動」を続けるのは大変ではないですか。

・大変さもありますが、やりがいもあります。年度末の情報交換会では、次年度の改善点や将来の展望に関する声が、多く聞かれます。

・学校運営協議会で話し合われた学校運営上の課題を解決するために、様々な地域学校協働活動が行われます。

・その際、学校運営協議会の総意を、上手に地域学校協働本部へ伝える「コーディネーター」役が必要となります。

・学校と地域を上手につなぎ、多様な活動を展開することをはじめ、教職員や地域学校協働本部のメンバーが変わっても、子どもたちのために継続的な活動を続けられるかがポイントです。

(7)誰がコーディネーター役になるのですか。

・「地域学校協働活動推進員(以下、推進員)」が主となって、コーディネートのための活動を行います。

・推進員の主な役割は、「連絡調整、情報の共有」「企画、調整、運営」「地域への呼びかけ、助言、援助」「広報活動」などです。

・笠間市では、令和6 年度より、学校長から推薦のあった方を順次、「地域学校協働活動推進員」として教育委員会が委嘱していきます。

(8)学校運営協議会委員や地域学校協働活動推進員のなり手はいるのですか。

・どちらも、学校長から推薦のあった方を教育委員会が任命・委嘱します。

・「地域の子どもは地域で育てる」をスローガンに、普段から地域とのつながりを大切にし、どの学校区でも学校と協力していく関係を築いていく努力をしています。関係者の善意を尊重しながら、時間をかけて養成していきます。

・また、計画的に研修会を行い、関係者の資質・能力の向上を図っています。過去の研修会のテーマとしては、「制度の意義」「協議の充実」「委員の役割」「活動の充実」「ビジョンの共有」「連絡調整

の仕方」「情報共有のコツ」などがあり、参加した委員からは、「学校での話し合いに活かしたい」「研修内容が分かりやすかった」「横のつながりができた」「実務に生かしたい」などの声が聞かれています。

(9)笠間市の特徴を教えてください。

・PTAとの連携:奉仕作業をPTAと地域が合同で行っている例があります。地域からは、協議会委員の他、企業の方や区長さん方が参加しています。活動をとおして、地域のつながりが強くなるとともに、担い手の育成にも効果が期待できます。

・小中合同での協議会の開催:小学校と中学校それぞれに協議会があるものの、日常的に連携を取ったり、合同で協議会を開催している例があります。9年間の義務教育を見通した話し合いができるほか、委員さんの中に、幼児教育施設や青少年育成団体の関係者が参加していると、さらに幅広い視野から話し合いができることが特徴となっています。

・企業や団体との連携:地元の企業から体育で使う用具を寄贈していただいたり、見守り活動のアドバイスをもらったりしています。また、部活動の発表の場を商店街とつくったりしています。

(10)協議会を充実させるための工夫はありますか。

・話し合いを充実させるためには、いくつかのポイントがあります。

・机の配置、グループの形成、発言のルール作り、時間配分、全体の司会とグループごとの司会など、協議会の実態にあった工夫をすると共に、外部からの助言者を招いたり、会場を変えてみたりするなどの工夫をとおして、話し合いの活性化に努めています。

・参加者からは、「話し合いに参加して良かった」「様々な立場の意見が聞けて良かった」「次は○○について話し合いたい」などの肯定的な意見をいただいています。

(11)地域のつながりを強くし、子どもたちの学びや育ちを支えるためのしくみはありますか。

・まさに、これがコミュニティ・スクールを進めるねらいの一つです。

・笠間市では、協議会ごとの自主性・主体性を尊重して、教育委員会がサポート役に回るようなしくみになっています。年に複数回ずつ行われる協議会には、担当職員が同席し、学校長や会長の求めに応じて技術的・専門的な助言を行っています。

・今後も、地域と学校の課題を意識しつつ、子どもたちの視点に立った支援を続けていきます。

2 参考

- 笠間市の教育目標(https://www.ed.city.kasama.ibaraki.jp/page/page000008.html)

- 【参考資料】笠間市立学校における学校運営協議会に関する規則(平成31年3月26日教育委員会規則第2号) [PDF形式/133.84KB]

- 【参考資料】笠間市立学校における地域学校協働活動推進員設置要綱(令和6年4月1日教育委員会規則第5号) [PDF形式/103.99KB]

- コミュニティ・スクール関連の法令等:学校と地域でつくる学びの未来/法令

(令和6年4月26日)

関連ファイルダウンロード

- 【参考資料】笠間市立学校における地域学校協働活動推進員設置要綱(令和6年4月1日教育委員会規則第5号)PDF形式/103.99KB

- 【参考資料】笠間市立学校における学校運営協議会に関する規則(平成31年3月26日教育委員会規則第2号)PDF形式/133.84KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

- 2025年3月27日

- 印刷する