友中資料室

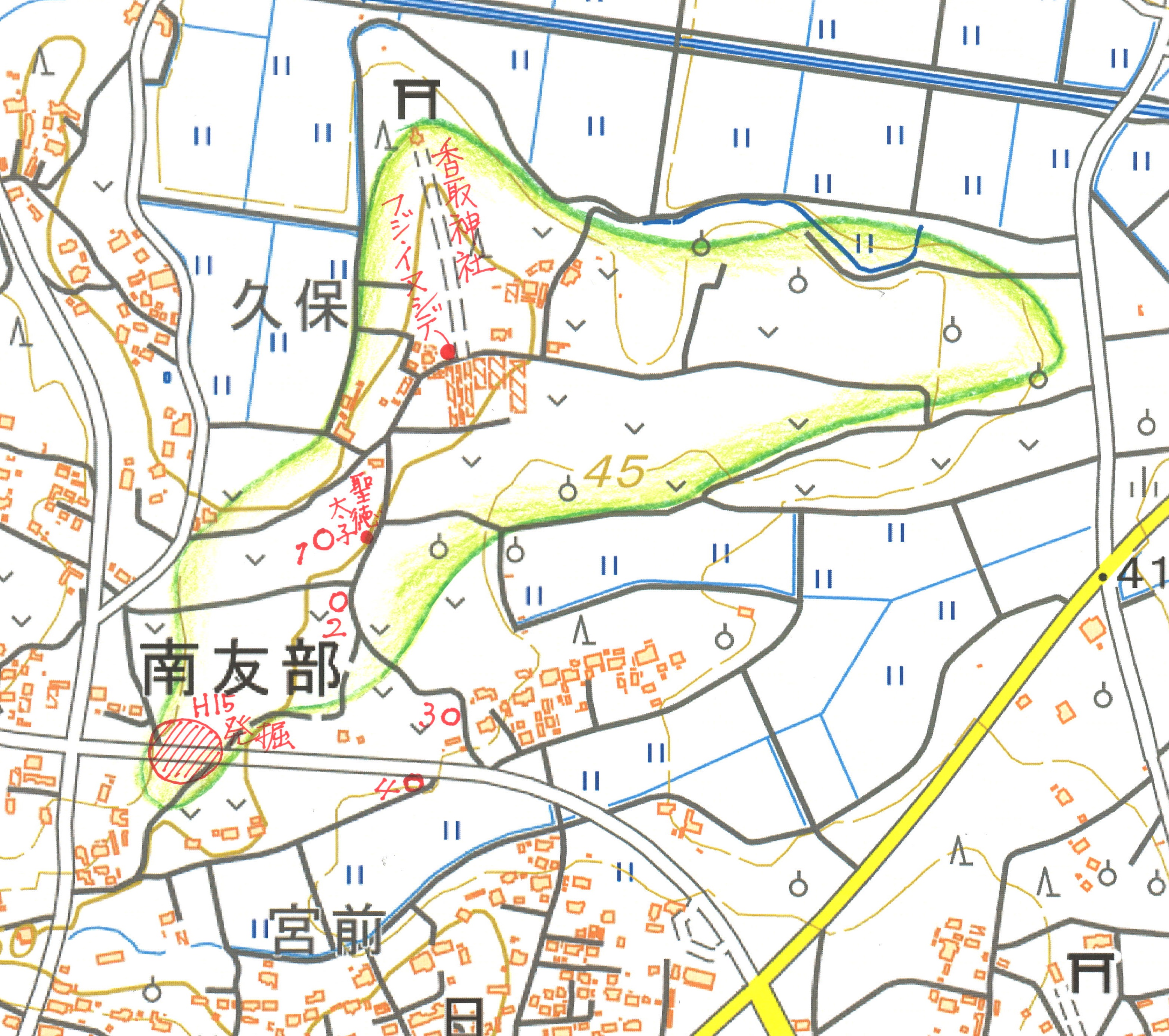

南友部の聖徳太子碑

1847年に立てられた聖徳太子の碑

|

|

|

|

|

|

|

北平遺跡で土器片探しをしている途中、畑の中の道沿いにこのような碑がありました。中央に大きく「聖徳太子」、右側に「弘化四丁未年」、左側に「願主 栄三郎」とあります。 昔、地方の庶民の間には聖徳太子を信仰する「太子講」が広まっていました。聖徳太子の名を刻んだ石碑は、こうした信仰によるものと思われます。太子講は、大工や左官などの職人の同業者集団が開催することが多かったようです。(Wikipedia「太子信仰」) 「願主 栄三郎」というのは、栄三郎という人が願主となって立てたということでしょう。栄三郎さんは大工だったのでしょうか。 さて、「弘化四年」は江戸時代末期、西暦1847年のことです。この年、徳川慶喜が一橋家を継承、水戸藩主徳川斉昭が外国人追放に対する意見書を提出する等のできごとがありました。そして「丁未(ひのとひつじ)」とは、全部で60ある干支の組み合わせの44番目です。「戊辰(ぼしん)戦争」という歴史上のできごとは聞いたことがあるでしょうか。幕末の戊辰(つちのえたつ)の年は1868年です。 ところで丁未の前の年は丙午(ひのえうま)です。丙午といえば、江戸時代に生まれたある迷信で有名です。それは、「丙午生まれの女性は気性が激しく、夫の命を縮める」というものです。そのため、昭和になっても日本全体で子どもを生むのを避け、出生率が下がるという現象がありました。出生数のグラフを見ると1966年がわかりやすく凹んでいます。次の丙午は2026年ですが、もう影響はないでしょう。 栄三郎さんが聖徳太子に願をかけた丁未は、弘化4(1847)年の後1907年、1967年とあり、そして2027年で3周目です。この石碑も180年記念となります。 |

今後の予定

更新情報

- 2025年3月10日

- みつは63号更新しました

- 2025年3月7日

- みつは62号更新しました

- 2025年3月4日

- みつは61号更新しました

- 2025年2月28日

- みつは60号更新しました

- 2025年2月19日

- みつは59号更新しました